Ranghai575 - 2021/9/19 7:21:22

“传移摹写”不能简单归为“假画”

“传移摹写”不能简单归为“假画”

参观辽宁博物馆明仿《清明上河图》展有感

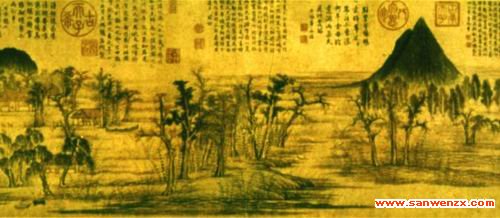

(国宝宋代《天水摹张萱虢国夫人游春图》)

造假画自古有之,孔子读书阁,而字画沾上“伪”字,身价都会大打折扣。可参观辽宁省博物馆特展“传移摹写——中国古代经典绘画摹本展”让人大开眼界,也让人对“假画”有了更深一步的理解。

一、 造“苏州片”赚钱自古有之

造假画《清明上河图》,这是造假画的一大热门,树海读书阁,而《清明上河图》除北京故宫收藏的张择端真迹外,孔子读书阁,另“所见三十余卷”,或署“张择端”,或无款。

1. 仿古书画销售称其为“苏州片”,铭华读书阁。受利益驱动,造假画卖钱,自古就不乏其人。明朝江南一带经济迅速发展,带动了文化进步,许多书画家云集于此。尤其苏州地区画坛名家辈出,出现了以文徵明、沈周、唐寅、仇英四大家为代表的吴门画家群。由于名家真品的数量远远不能满足市场需求,在利益驱动下,苏州一些民间画坊以作坊的形式,依照蓝本分工合作生产、销售仿古书画。

清代学者顾炎武在《肇域志》中记述:“苏州人聪慧好古,亦善仿古法为之。书画之临摹,鼎彝之治,能令真赝不辨之。” 在书画鉴赏领域,将仿《清明上河图》之类画作归类,爱看读书阁,称其为“苏州片”。

2.仿《清明上河图》卖钱曾闹出命案。明嘉靖年,《清明上河图》真迹落到陆完之手,他死后陆夫人非常珍爱,把《清明上河图》缝在一个绣花枕头中随身带着。陆夫人有一外甥姓王,善绘画,树海读书阁,提出借看。夫人怕人临摹,不准携带笔砚,树海读书阁,只能坐在小阁中观赏,王生数十次观赏,精彩读书阁,暗记在心,就临摹了一幅。时值都御史王忬为讨好严嵩,悬赏购买此画。王生就以八百金的价格将临摹本卖给王忬,王忬献给严嵩。

严嵩找来一位汤姓装裱匠查验,金霏读书阁,此装裱匠看出假货没吭声,后找王忬索要四十金,金霏读书阁,答应替隐瞒。王忬没答应。这位装裱匠就向严嵩告发。严嵩大怒,华闻读书阁,就找了个借口杀了王忬,树海读书阁。《明史》的《严嵩传》省略来龙去脉,只记有“张经、李天宠、王忬之死,嵩皆有力焉”。

(《天水摹张萱虢国夫人游春图》局部)

二、“传移摹写”不能简单归为“假画”

字画伪品,就是造假,“这里可能有个误会。” 唐代张彦远在《历代名画记》中写道:“古时好榻画十得七八,不失神彩笔踪,亦有御府榻本,谓之‘官榻’。国朝内库翰林集贤秘阁,榻写不辍。”所以他认为,“故有非常好本榻得之者,所宜宝之,既可希其真踪,又得留为证验。”作为古人学画绘画非常重视“传移摹写”,这个“传移摹写”包含三层含义:

其一、“传移模写”就是临摹作品的“师古”。作为南朝画家谢赫在《古画品录》提出画论的六法之一,就是“传移模写”,指的是临摹作品。面对真迹仿写叫做“临”,罩纸影写叫做“摹”。可以理解为摹写,即临摹作品。对临一件作品,学其一部分,或取笔法,或取墨法,或取章法,或取风格,或取意境。

其二、“传移摹写”更是去承接传统“气脉”。比对临要求更高一步的背临:一是可以避免面对原作依样画葫芦的弊端,二是可以训练自己的默记能力,倘若几十幅名画烂熟于胸,那么进行创作时就能够熟练地运用各种笔墨、章法了。当临摹进入意临“目意所结,一尘不入。似而不似,不似而似”,具有很大的创作成分。百岁美术大师、美术教育家、世纪老人孙其峰先生最新著作《传移摹写——孙其峰海外课徒画谱》,就讲“传移摹写”中承接古代绘画的文脉。

(唐代摹本《万岁通天帖》)

其三、“传移摹写”乃流传作品的“渠道”。优质摹本不但可以承继原作的经典图式和笔墨神髓,同时也为后世留存

诸多重要证据,也是对画作的一种传承和发散。顾恺之留下《摹拓妙法》一文,讲模写的功能,一是可学习基本功;二是可作为流传作品的手段。如,唐代摹本《王氏一门书翰(万岁通天帖)》、宋代摹本《顾恺之洛神赋图》、《张萱虢国夫人游春图》等,都是“下真迹一等”的经典佳作。这些摹本的底本真迹早已湮灭于世,如果没有精良的摹本流传至今,后人将无法欣赏到王羲之、顾恺之、张萱等晋唐书画大家的艺术面貌。就是仿制画作的“苏州片”,也不乏可圈可点的上乘之作,不少博物馆都有收藏,著录中将其列为次等的首位。

三、明代仿《清明上河图》是“传移摹写”精品

书画作伪,一直不为大家所看重,可本次展览中的明仿《清明上河图》最抢眼,“从绘画艺术角度来看,这幅明代仿《清明上河图》具有很高的水准。” 从画卷上有“乾隆御览之宝”“嘉庆御览之宝”“宣统御览之宝”三个清代皇帝的留印,以及“御书房鉴藏宝”印,可见此画曾深得几代清朝皇帝喜爱。

郭平对明代仿《清明上河图》有段精准的文字描写:画卷由横笛牛背的牧童开始,精细地描绘了远山、近树、交谈的荷锄农人及农家茅舍。接下来,画卷中出现两艘逆流而上的大帆船,岸上有两队纤夫拉船前行,拉纤的、摇桨的、扯帆的,人物众多,岸边一位赶鹅老者与几只鹅,更增强了忙而不乱、安宁祥和的气氛。

随后,画卷开始热闹起来,描绘的是大船归港的场面,画面中绘有正在靠岸的五艘大船,画中人物有的忙碌、紧张,有的则安坐、闲聊,各具情趣。画卷中,经港口后便出现桃花掩映的人家和入城前途经的第一座石拱桥,人们或骑马,或步行,或担担,或提篮,还有沿路各类店铺,渐现古代街市样貌。

街路与河道并行,商铺相连,行人不绝。在入城前途经第二座桥时,场面顿时热闹起来,在人群的簇拥下,画面中央出现一个大空场,有几个赤膊男子在舞枪弄棒,仔细看维持秩序者的紧张表情和人们占据各种有利地形的凝神观看,仿佛可闻不绝于耳的叫好,此景是整幅画卷中人物最密集部分。

画卷转过城门,细致地描绘了城中官员府邸,骑马而行的士人,街中打闹的顽童,木材、布匹等商铺和各色人家,画卷的结尾部分还勾画出了一处宫廷建筑,并描画了盛装宫人的闲居场景。

从画中内容看,这幅《清明上河图》已经跳出简单仿的“真像”,而进入“意临”的“二次创作”。所以,对“传移摹写”不能简单归为“假画”。

相关的主题文章:

你,在眺望着谁_1

一步一步慢慢来

“不为五斗米折腰”——谈文人的骨气

蓉城之旅琐记

.赞侨胞汉光叔公为家乡捐款及为民治病美德

“传移摹写”不能简单归为“假画”

参观辽宁博物馆明仿《清明上河图》展有感

(国宝宋代《天水摹张萱虢国夫人游春图》)

造假画自古有之,孔子读书阁,而字画沾上“伪”字,身价都会大打折扣。可参观辽宁省博物馆特展“传移摹写——中国古代经典绘画摹本展”让人大开眼界,也让人对“假画”有了更深一步的理解。

一、 造“苏州片”赚钱自古有之

造假画《清明上河图》,这是造假画的一大热门,树海读书阁,而《清明上河图》除北京故宫收藏的张择端真迹外,孔子读书阁,另“所见三十余卷”,或署“张择端”,或无款。

1. 仿古书画销售称其为“苏州片”,铭华读书阁。受利益驱动,造假画卖钱,自古就不乏其人。明朝江南一带经济迅速发展,带动了文化进步,许多书画家云集于此。尤其苏州地区画坛名家辈出,出现了以文徵明、沈周、唐寅、仇英四大家为代表的吴门画家群。由于名家真品的数量远远不能满足市场需求,在利益驱动下,苏州一些民间画坊以作坊的形式,依照蓝本分工合作生产、销售仿古书画。

清代学者顾炎武在《肇域志》中记述:“苏州人聪慧好古,亦善仿古法为之。书画之临摹,鼎彝之治,能令真赝不辨之。” 在书画鉴赏领域,将仿《清明上河图》之类画作归类,爱看读书阁,称其为“苏州片”。

2.仿《清明上河图》卖钱曾闹出命案。明嘉靖年,《清明上河图》真迹落到陆完之手,他死后陆夫人非常珍爱,把《清明上河图》缝在一个绣花枕头中随身带着。陆夫人有一外甥姓王,善绘画,树海读书阁,提出借看。夫人怕人临摹,不准携带笔砚,树海读书阁,只能坐在小阁中观赏,王生数十次观赏,精彩读书阁,暗记在心,就临摹了一幅。时值都御史王忬为讨好严嵩,悬赏购买此画。王生就以八百金的价格将临摹本卖给王忬,王忬献给严嵩。

严嵩找来一位汤姓装裱匠查验,金霏读书阁,此装裱匠看出假货没吭声,后找王忬索要四十金,金霏读书阁,答应替隐瞒。王忬没答应。这位装裱匠就向严嵩告发。严嵩大怒,华闻读书阁,就找了个借口杀了王忬,树海读书阁。《明史》的《严嵩传》省略来龙去脉,只记有“张经、李天宠、王忬之死,嵩皆有力焉”。

(《天水摹张萱虢国夫人游春图》局部)

二、“传移摹写”不能简单归为“假画”

字画伪品,就是造假,“这里可能有个误会。” 唐代张彦远在《历代名画记》中写道:“古时好榻画十得七八,不失神彩笔踪,亦有御府榻本,谓之‘官榻’。国朝内库翰林集贤秘阁,榻写不辍。”所以他认为,“故有非常好本榻得之者,所宜宝之,既可希其真踪,又得留为证验。”作为古人学画绘画非常重视“传移摹写”,这个“传移摹写”包含三层含义:

其一、“传移模写”就是临摹作品的“师古”。作为南朝画家谢赫在《古画品录》提出画论的六法之一,就是“传移模写”,指的是临摹作品。面对真迹仿写叫做“临”,罩纸影写叫做“摹”。可以理解为摹写,即临摹作品。对临一件作品,学其一部分,或取笔法,或取墨法,或取章法,或取风格,或取意境。

其二、“传移摹写”更是去承接传统“气脉”。比对临要求更高一步的背临:一是可以避免面对原作依样画葫芦的弊端,二是可以训练自己的默记能力,倘若几十幅名画烂熟于胸,那么进行创作时就能够熟练地运用各种笔墨、章法了。当临摹进入意临“目意所结,一尘不入。似而不似,不似而似”,具有很大的创作成分。百岁美术大师、美术教育家、世纪老人孙其峰先生最新著作《传移摹写——孙其峰海外课徒画谱》,就讲“传移摹写”中承接古代绘画的文脉。

(唐代摹本《万岁通天帖》)

其三、“传移摹写”乃流传作品的“渠道”。优质摹本不但可以承继原作的经典图式和笔墨神髓,同时也为后世留存

诸多重要证据,也是对画作的一种传承和发散。顾恺之留下《摹拓妙法》一文,讲模写的功能,一是可学习基本功;二是可作为流传作品的手段。如,唐代摹本《王氏一门书翰(万岁通天帖)》、宋代摹本《顾恺之洛神赋图》、《张萱虢国夫人游春图》等,都是“下真迹一等”的经典佳作。这些摹本的底本真迹早已湮灭于世,如果没有精良的摹本流传至今,后人将无法欣赏到王羲之、顾恺之、张萱等晋唐书画大家的艺术面貌。就是仿制画作的“苏州片”,也不乏可圈可点的上乘之作,不少博物馆都有收藏,著录中将其列为次等的首位。

三、明代仿《清明上河图》是“传移摹写”精品

书画作伪,一直不为大家所看重,可本次展览中的明仿《清明上河图》最抢眼,“从绘画艺术角度来看,这幅明代仿《清明上河图》具有很高的水准。” 从画卷上有“乾隆御览之宝”“嘉庆御览之宝”“宣统御览之宝”三个清代皇帝的留印,以及“御书房鉴藏宝”印,可见此画曾深得几代清朝皇帝喜爱。

郭平对明代仿《清明上河图》有段精准的文字描写:画卷由横笛牛背的牧童开始,精细地描绘了远山、近树、交谈的荷锄农人及农家茅舍。接下来,画卷中出现两艘逆流而上的大帆船,岸上有两队纤夫拉船前行,拉纤的、摇桨的、扯帆的,人物众多,岸边一位赶鹅老者与几只鹅,更增强了忙而不乱、安宁祥和的气氛。

随后,画卷开始热闹起来,描绘的是大船归港的场面,画面中绘有正在靠岸的五艘大船,画中人物有的忙碌、紧张,有的则安坐、闲聊,各具情趣。画卷中,经港口后便出现桃花掩映的人家和入城前途经的第一座石拱桥,人们或骑马,或步行,或担担,或提篮,还有沿路各类店铺,渐现古代街市样貌。

街路与河道并行,商铺相连,行人不绝。在入城前途经第二座桥时,场面顿时热闹起来,在人群的簇拥下,画面中央出现一个大空场,有几个赤膊男子在舞枪弄棒,仔细看维持秩序者的紧张表情和人们占据各种有利地形的凝神观看,仿佛可闻不绝于耳的叫好,此景是整幅画卷中人物最密集部分。

画卷转过城门,细致地描绘了城中官员府邸,骑马而行的士人,街中打闹的顽童,木材、布匹等商铺和各色人家,画卷的结尾部分还勾画出了一处宫廷建筑,并描画了盛装宫人的闲居场景。

从画中内容看,这幅《清明上河图》已经跳出简单仿的“真像”,而进入“意临”的“二次创作”。所以,对“传移摹写”不能简单归为“假画”。

相关的主题文章:

你,在眺望着谁_1

一步一步慢慢来

“不为五斗米折腰”——谈文人的骨气

蓉城之旅琐记

.赞侨胞汉光叔公为家乡捐款及为民治病美德